既存薬と異なる作用の可能性を示す、副作用リスクの少ない新規の低分子化合物

Advantages

- 新規作用機序の期待:既存薬(ピオグリタゾン、メトホルミン)と異なる経路が期待され、インスリン抵抗性を改善

- 高い活性:既存薬と比較して低濃度で糖取り込み促進効果を発揮

Background and Technology

2型糖尿病は、インスリン分泌不全およびインスリン抵抗性を主な病因とする疾患である。インスリン抵抗性は、脂肪細胞の肥大化によって慢性炎症を誘発される。この炎症反応によって分泌されるサイトカインがインスリンの作用を妨げ、インスリン抵抗性を引き起こす 。現在、インスリン抵抗性改善薬として、ピオグリタゾンやメトホルミンが使用されているが、これらには心不全、浮腫、消化器症状などの副作用があり、一部の患者には使用が困難である。そのため、従来薬とは異なる作用機序を持つインスリン抵抗性改善薬の開発が求められている。

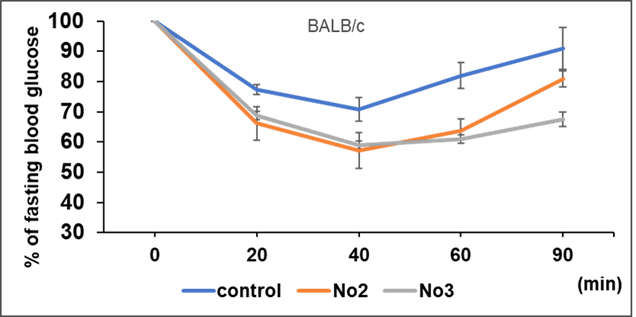

本発明者らは、インドール構造を基盤とした新規化合物を設計・合成した。得られた複数の誘導体(化合物No.2およびNo.3)は、培養脂肪細胞においてインスリン刺激下での糖取り込みを顕著に促進し(図1)、動物モデルではインスリン負荷試験における血糖低下作用を示した(図2)。また、ピオグリタゾンやイメグリミンと比較しても、より低濃度で同等以上の活性を発揮し、マウスの実験において副作用も認められなかったことから、本化合物は既存薬とは異なる分子標的や経路に作用している可能性が示唆される。

Data

- 培養脂肪細胞に本化合物No.2、No.3、ピオグリタゾン、イメグリミンを添加し48時間培養した後にインスリン刺激(10nM、10分間)による糖取り込みを確認したところ、いずれもコントロールと比較して有意に糖取り込みを促進し、新規化合物はピオグリタゾン、イメグリミンよりも低濃度で糖取り込み能を促進することが示された(図1)。

- インスリン抵抗性を誘発したBALB/c雄マウスに300ngの化合物No.2、No.3を4日間連続腹腔内投与し、その後インスリン負荷試験を行った。その結果化合物No.2、No.3ではともに、インスリン負荷後速やかな血糖値の低下がみられ、インスリン抵抗性が改善した(図2)。

Expectations

群馬大学では、本技術にご関心のある製薬企業様との共同研究(標的分子の探索、毒性試験など)を希望しています。本新規化合物のメカニズムは現在解析中ですが、既存薬と異なる標的経路に作用している可能性があり、今後のメカニズム研究により、新しい分子標的の発見も期待されます。本研究者との直接のご面談も可能です。MTAでの化合物の提供もご希望に応じて検討可能です。

Patents

特許出願中(未公開)

Researchers

齋藤 従道 先生、齋藤 悠 先生、久田 剛志 先生(群馬大学)、周東 智 先生(北海道大学)

以下のフォームからお問い合わせください