容器の水平加振と一軸回転により複雑流れを駆動し、迅速な混合を実現

Advantages

- 容器内部に攪拌パーツ(回転翼やバッフルなど)を必要としない → コンタミネーションの防止

- 製作コストとランニングコスト(洗浄コスト、消費電力など)の軽減

- 攪拌物に対するせん断を制御可能であり、壊れやすく繊細な試料も優しく混ぜることが可能

- 数値シミュレーションによる検討が容易であり、事前に操作条件を最適化することが可能

Technology Overview

滑らかな容器に粉体を部分的に充填し(容器の半量以下が好ましい)、適切な条件下で容器を水平方向に微弱振動させ、かつ鉛直軸回りに容器を回転させることで、粉体を均一に攪拌し混合する方法。

Background

粉体混合技術はモノづくりのあらゆるプロセスにおいて極めて重要であり、一般的にかき混ぜ棒(攪拌翼)のような攪拌パーツが用いられる。しかしながら、かき混ぜ棒を用いて試料を混合する場合には、かき混ぜ棒と試料の衝突により試料自体が傷つく恐れがある。また、かき混ぜ棒は複雑な形状をしていることが多く、付着した試料を洗浄するためのコストがかかるほか、試料のロスにもつながる。したがって、かき混ぜ棒を用いることなく試料を混ぜることができるのであれば、生産者のみならず消費者や環境面にとっても様々なメリットがある。

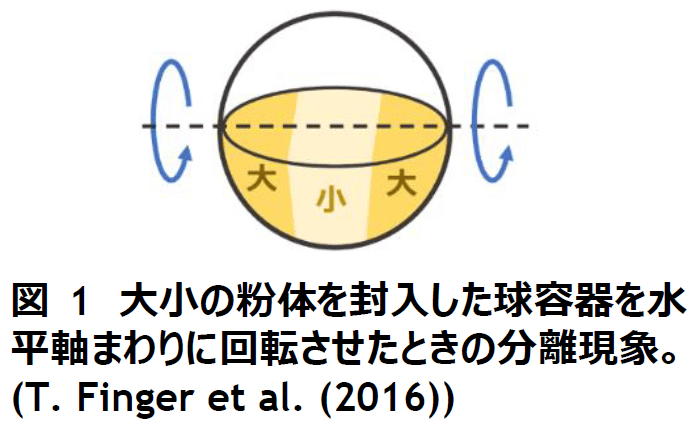

一方で、粉体を容器の運動のみで均一に混合することは容易ではない。特に、異なる大きさの複数種の粉体を混合する場合はそれが顕著であり、例えば、大きさの異なる2種類の粉体を球状容器に入れ水平軸まわりに回転させた場合には、それら粉体が3相に分離することが知られている(図1)。

このような背景のもと、本発明者らはスーパーコンピュータによる数値シミュレーションも併用することで粉体どうしの混合条件を鋭意検討した結果、容器の振動と回転を適切に組み合わせることにより迅速な混合を実現できることを発見し、試作機による検証を経て本発明を完成させた。

Data & Mechanisms

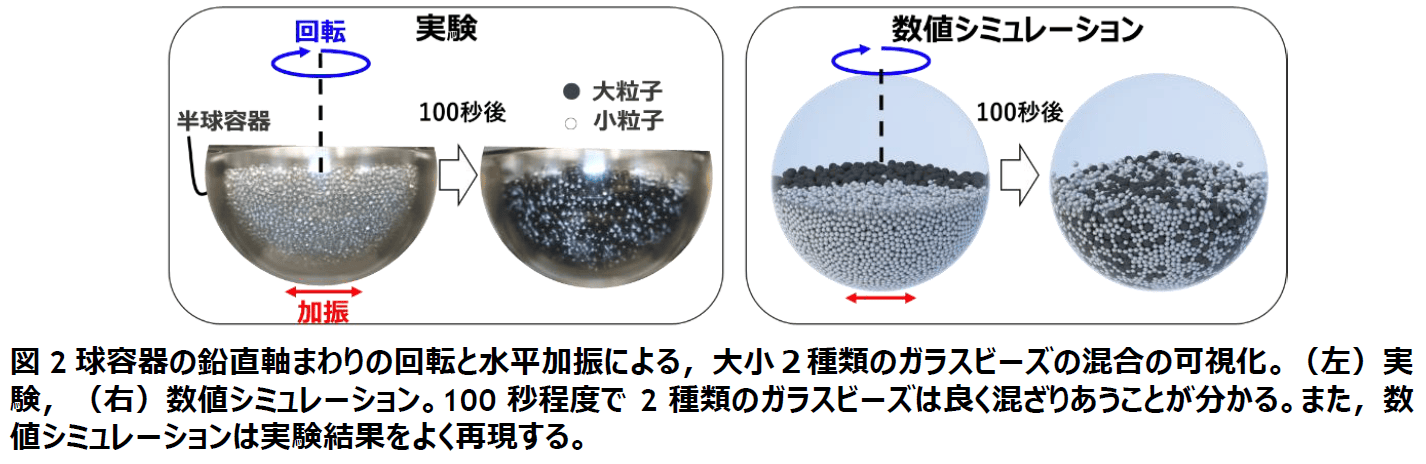

- 粒径の異なる2種類のガラスビーズを用いた場合では、およそ100秒間で2種類のビーズが良く混ざりあうことを、試作機による検証(図2左)と数値シミュレーション(図2右)の両方で確認した。

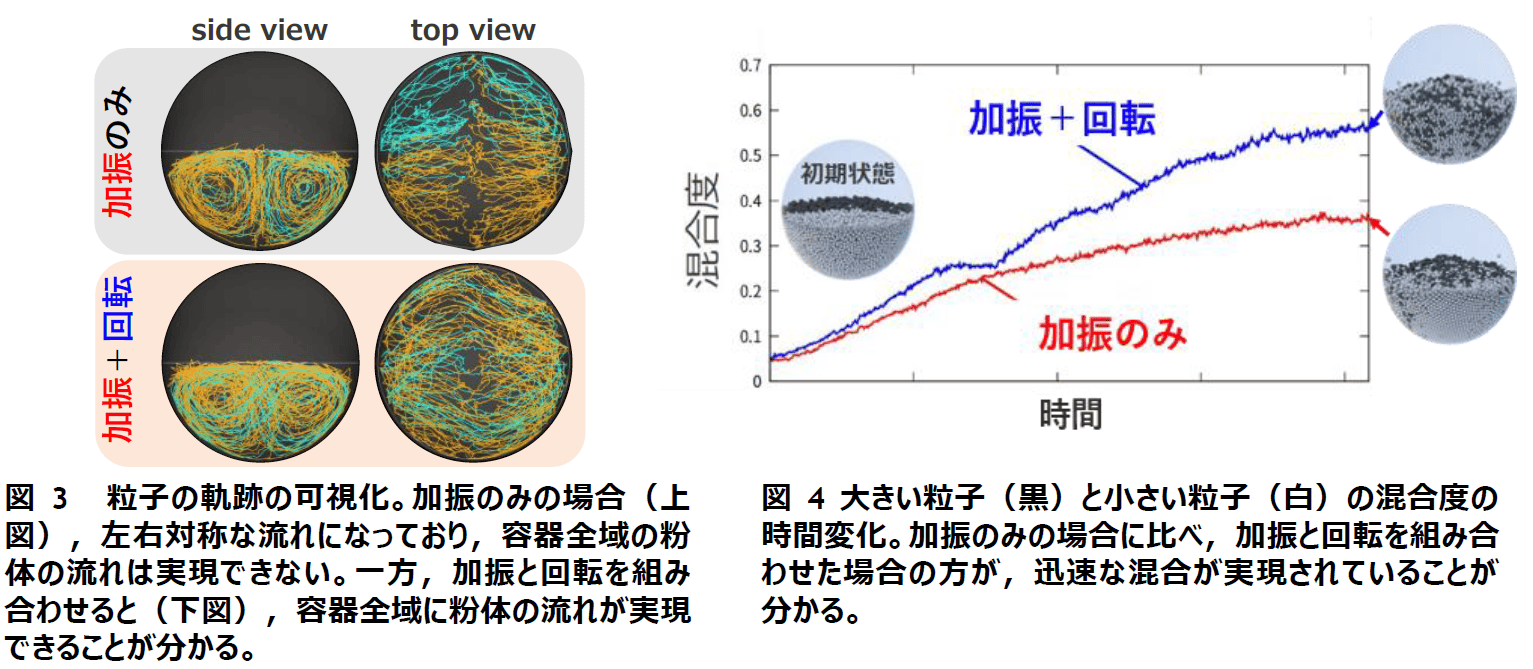

- 数値シミュレーションの結果から、本発明技術の本質は容器の水平方向の微小振動が生み出す一対の大規模な対流の存在であることが確認できた。水平加振のみを行った場合(図3上)、驚くべきことに粒子の軌跡から一対の大規模な対流がはっきりと確認できた一方で、粉体の運動には対称面が存在するため、水平加振のみでは容器の左右の粒子同士を混ぜることは困難であった。そこで、容器自体を鉛直軸まわりに回転させたところ、対称面の無い容器全域におよぶ粉体の複雑な流れを実現できることを確認した(図3下)。

- 容器の回転が混合に与える効果を確認するため、水平加振のみの場合と水平加振と鉛直回転を組み合わせた場合の、それぞれの粉体の混合度の時間変化を図4に示す。両者を比較すると、加振のみの場合に比べ、加振と回転を組み合わせた場合の方がより迅速な混合を実現できており、容器の回転の重要性が分かる。

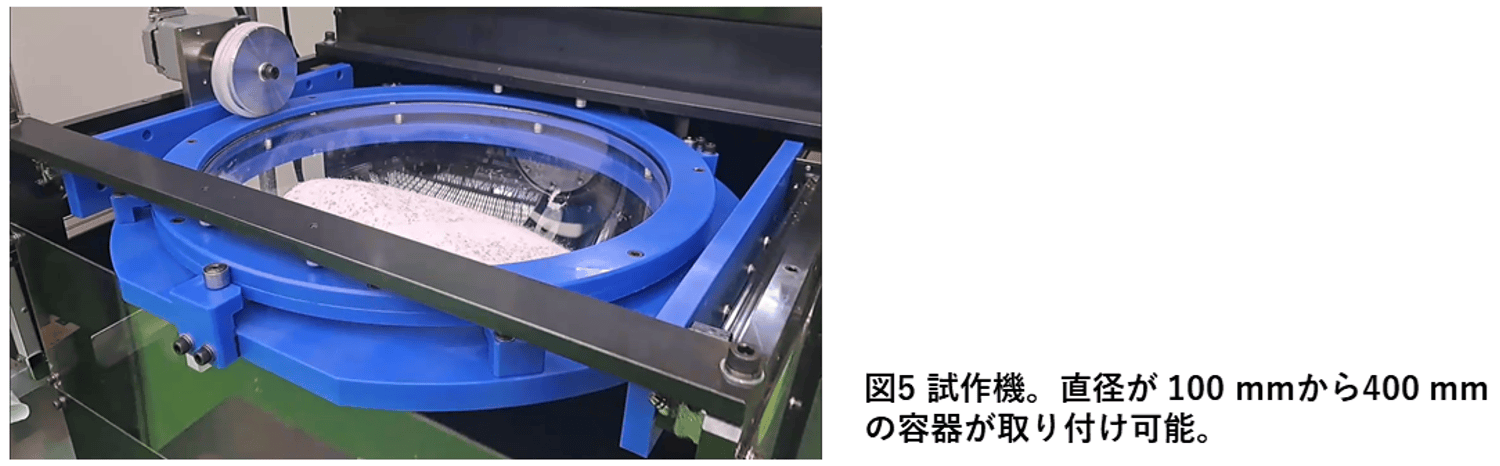

- 直径約100 mmから400 mmの容器(図5)を取り付け可能な試作機が完成しており、試料持ち込みなどによるテストはいつでも可能。

- 本発明技術は、図2に示したガラスビーズに加え、粒径が50 μm程度と1 mm程度の2種類の砂といった粒径比が極めて大きい場合や、米などの非球形状粒子でも問題なく適用でき、応用範囲が広いと考えられる。いくつかの実施例については、下記リンク先動画にて公開中(YouTube)。

A)珪砂とガーネットサンド https://youtu.be/W77wSy1UeZQ

B)米(白米と着色した白米) https://youtu.be/eYCErrPwPCQ

C)ガラスビーズ(実験) https://youtu.be/zsf8oHflPXQ

D)ガラスビーズ(シミュレーション) https://youtu.be/hEmR7TRnc1M

Expectations

テックマネッジ株式会社では、大阪大学からの委託により、本発明のライセンス導入による製品化・実用化をご検討いただける企業様を探しています。本発明技術に関し、発明者との面談機会のセッティングも可能ですので、ご希望等ございましたら何なりとお尋ねください。

Publications

Publications

[学会等]2022年 秋期 粉体工学会(2022年12月;BP賞) ほか

[論文等](未発表)

Patents

特開2024-080301 (*大阪大学からライセンス可能)

Researchers

後藤 晋 先生(大阪大学, 基礎工学研究科, 教授) ほか

以下のフォームからお問い合わせください