Advantages

- 患者や医療従事者のストレス軽減を目的に 、モチーフ(薬草)の効能と医療器具の用途を関連付け 、かつ光敏感性てんかん患者などへの不快な視覚刺激にも配慮した 、安全な自然物モチーフの装飾を医療器具に施すデザイン手法。

- 無機質な器具への抵抗感や不安を和らげ、治療に前向きな気持ちを引き出し、患者の尊厳を守る。

- 器具の装飾が患者と医療・介護スタッフとの円滑なコミュニケーションのきっかけとなることが期待される。

- 本手法で装飾した器具に対し行った看護学生への聞き取り調査において定性的な有効性を確認済み。

- 本デザイン手法にご興味を持っていただける医療機器開発企業様、医療・介護施設様を募集します。

Current Stage and Key Data

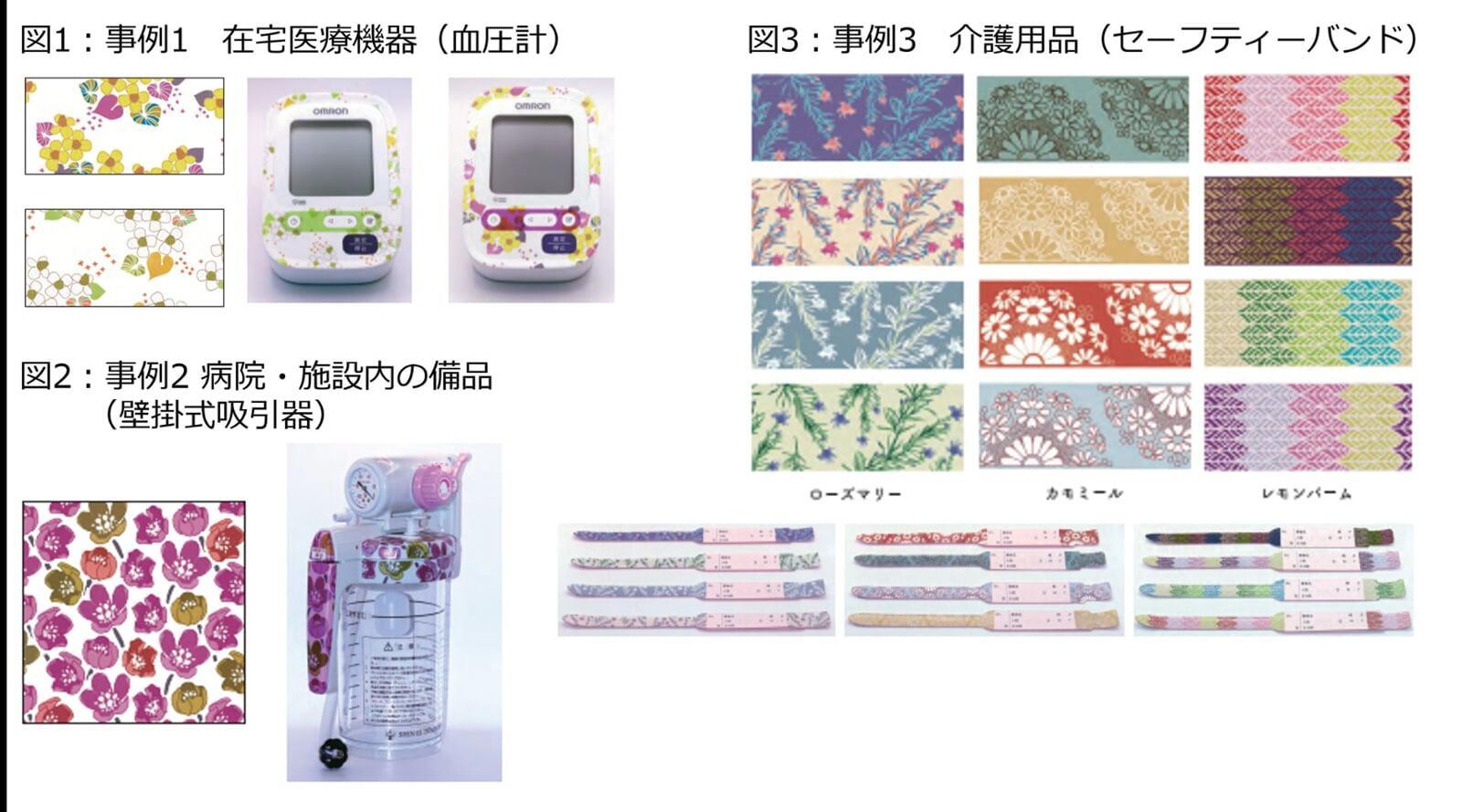

- 事例1: 在宅医療機器(血圧計)

日常の生活空間に置かれる在宅医療機器(血圧計)が、インテリアと調和し、患者の「病気」への意識を和らげる。特に「白衣高血圧」 に悩む患者に対し、温かみのあるデザイン(ドクダミ柄など)がリラックスを促し、正確な測定をサポート。 - 事例2: 病院・施設内の備品(壁掛式吸引器)

殺風景になりがちな病室や居室において、壁掛式吸引器の装飾が空間に彩りと元気な雰囲気を与える。患者とスタッフの会話のきっかけ となり、ケアの質向上に貢献する。 - 事例3: 介護用品(セーフティーバンド)

セーフティーバンド にリラックス効果のあるハーブ柄を施し、患者のストレス軽減が期待される。

Partnaring Model

筑波大学では、本修飾デザイン技術にご興味があり、本開発者のコンセプトにご賛同いただける企業様を募集しています。デザインパターンを御社製品にご採用いただく、あるいは特定製品向けのデザインを一緒に制作する共同開発の形での連携を希望しています。研究者との直接のご面談も可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

Background and Technology

超高齢化社会の日本において、患者のQOL向上は喫緊の課題である。しかし、医療・介護現場ではアートの導入が海外に比べて遅れており 、特に患者が日常的に触れる医療器具は、そのデザインが置き去りにされてきた。筑波大学山本教授らの調査では、国内の医療器具の約9割が無地であり、そのデザインは医療従事者の機能性・利便性が最優先されている。その結果、器具は冷たく無機質な印象を与え、患者さんに「治療される側」という抵抗感や心理的ストレスを与えている可能性がある。

そこで、山本教授らは、この「患者さんの気持ちに寄り添っていない」という問題を解決するため、患者さんとその家族が心地よい生活を実現できる、新しい医療器具の装飾デザイン手法を提案する。本デザイン手法は、単なる美観の向上に留まらず、以下の3つのコンセプトを体系化し、患者の心理的ストレス軽減と治療への前向きな動機づけを促すことが期待される。

- モチーフの選定: 患者から好印象を得やすい「自然物」、特に「薬草」をモチーフとする。

- 安全性や患者への配慮: 光敏感性てんかんや片頭痛の患者に配慮し、不快な視覚刺激(特定の幾何学模様 や強いコントラスト )を避け、老若男女問わず視認できるデザインアプローチを採用。

- 意味的関連付け: 装飾モチーフ(薬草)の効能と、医療器具の用途・目的を関連付け(例:血圧計に血圧降下作用のあるドクダミ 、パルスオキシメータに血液健康にアプローチするシャクヤクなど)。

また、実際の現場において期待される効果について、看護学生に行われた聞き取り調査の結果、介護への抵抗感の軽減、コミュニケーションの活性化等が期待できることが明らかになった。本デザイン手法は医療環境の改善という点において、医療・介護分野への発展に寄与できると考えられる。

Researchers

山本 早里 教授 (筑波大学 芸術系)

以下のフォームからお問い合わせください