密封小線源治療において、幾何学的位置を考慮した線量評価手法であり、リスク臓器に対して高精度な線量評価の実現により、治療安全性の強化が期待される

Advantages

- 高精度・空間的線量評価:小腸など形状変化の大きい臓器に対しても空間的な線量評価が可能。

- 累積線量の評価:単回ごとの線量ではなく、治療全体を通じた積算線量評価が可能。治療計画の見直しやフォローアップ判断に有用と考えられ、治療安全性向上への寄与が、期待される。

Background and Technology

密封小線源治療は、子宮腔・気管支・食道・胆管などの管腔臓器や膣・舌・前立腺・乳腺などの病巣組織に放射線源を挿入し、内部から放射線を照射する治療法である。子宮頸がんの場合、週1回程度の頻度で複数回治療が行われるが、放射線源周囲にある正常臓器(リスク臓器)にも線量が付与されるため、リスク臓器の障害が懸念される。一方で、臓器は形状や体積が日々大きく変化するため、従来のdose-volume histogram (DVH)による評価では臓器の局所における合計の放射線量を正確に評価することは困難である。特に小腸は変形が大きく、またCTは画像のコントラストがつきにくいため、画像変形技術 (Deformable image registration: DIR)による評価も困難であり、累積線量の把握や副作用の予測が難しく、重篤な障害につながる例も報告されている。

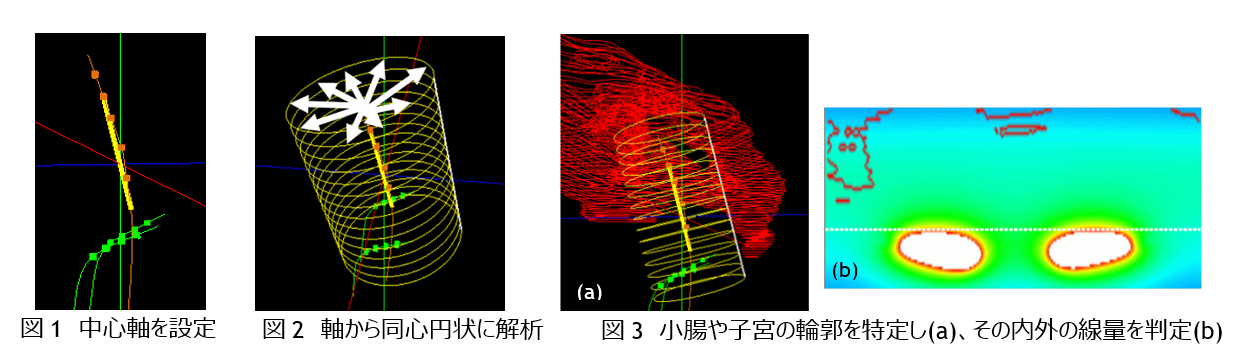

これらの課題を解決するために、本研究者は新しい放射線量解析技術を開発した。本技術では、まずアプリケータの中心軸(基準軸)を設定し(図1)、それを中心に複数の仮想円筒面を構築する(図2)。そして、CTなどの三次元医用画像を用いて臓器の輪郭を特定し(図3a)、仮想円筒面上で臓器に到達する放射線量を空間的に解析する(図3b)。この手法により、日々変化する臓器の位置や形状にも対応しながら、照射範囲と線量を高精度に評価することが可能となる。さらに、各治療回の線量データを積算して、累積的な放射線量の影響を可視化できるため、長期的な副作用のリスクの予測に繋がる。特に、従来法では解析が困難である形状変化の大きい小腸のなどの臓器に対しても有効である点が、本技術の大きな特長である。

Data

- 小線量治療を受けた15名の子宮頸がん患者に対し、従来方法と本解析方法を適用して、小腸が受けた放射線量を評価した。その結果、小線源治療により小腸に障害が認められた2名の患者の放射線量は従来法 (D2ccの値)では他の症例と差がないが、本技術を用いた解析方法では他の患者より優位に多かった(図4)。

図4 小腸が受けた放射線量(プロット:従来法、棒グラフ:本技術)

Expectations

大阪大学では、本技術を用いた線量評価ソフトウェアの実用化開発にご関心のある企業様を探しています。ご興味ございましたら、研究者とのご面談による技術紹介などの機会をアレンジいたします。その他進め方についてご希望がございましたらご相談ください。

Patents

WO/2024/085077

Researchers

秋野 祐一 特任助教 (大阪大学大学院 医学系研究科)

以下のフォームからお問い合わせください