Advantages

- 臨床ニーズ・研究ニーズが高まるMOGAD/MS(多発性硬化症)の識別技術

- 未公開エクソソーム由来タンパク質(SLAMF6)による、簡便な測定法を開発予定(CBA法不必要)

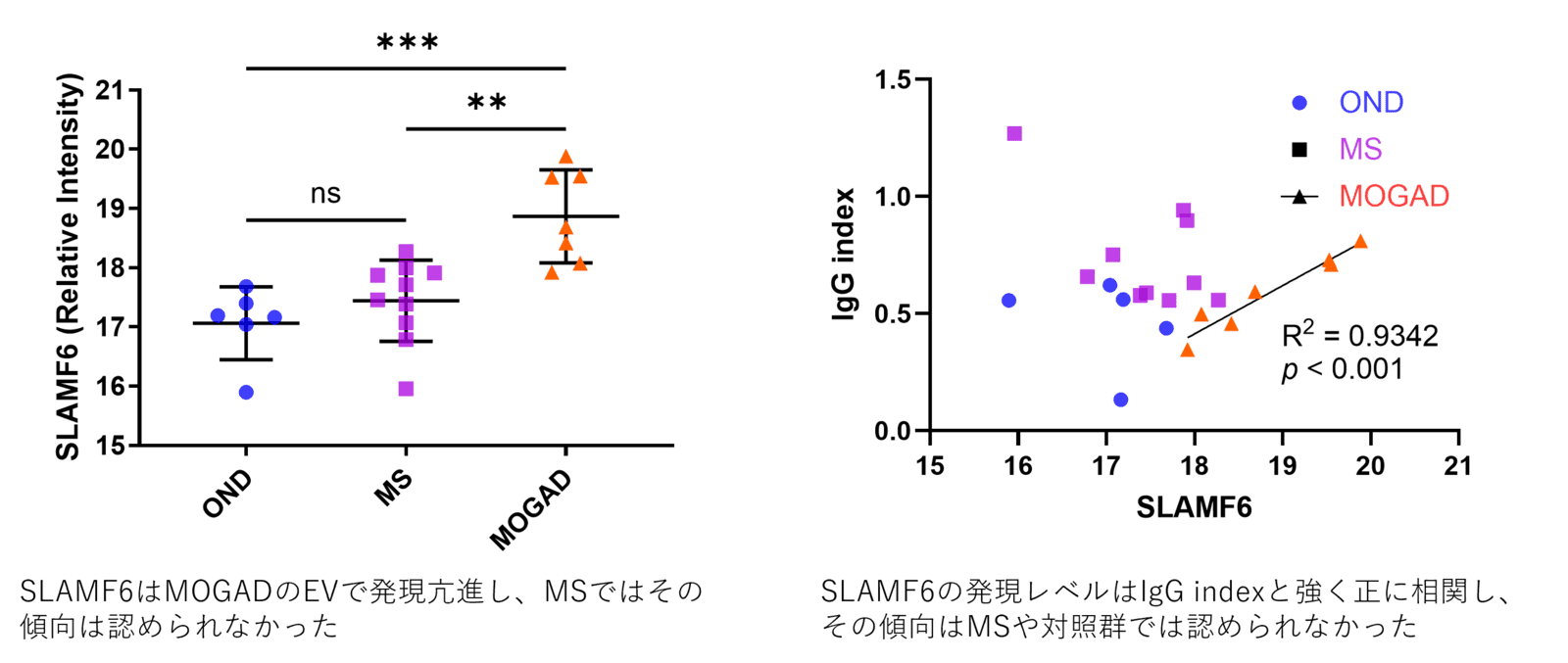

- SLAMF6は、MOGADに特異的に髄腔内でのIgG産生亢進の指標であるIgG indexと強く相関

Background and Technology

多発性硬化症(MS)、視神経脊髄炎(NMOSD)、MOG抗体関連疾患(MOGAD)は、いずれも中枢神経系の自己免疫性疾患であり、脳や脊髄の神経線維を覆う髄鞘(ミエリン)が自己免疫によって破壊されることで発症する。これらの疾患は、四肢の麻痺、失明、感覚障害など、様々な症状を引き起こし若年層にも重大な障害をもたらすが、それぞれの疾患は治療法や予後が大きく異なり、再発の際のリスクも高いため、発症初期に正確かつ迅速に診断することが重要とされる。MOGADの診断には、MOG抗体の存在が不可欠だが、現状の診断基準では、MOG抗体の測定はLive-cell based assay(CBA)法という特殊法に依存し、簡便に実施することができない。また、血清では陰性でも髄液では陽性となる症例があるなど、サンプルによって診断の感度も十分ではないという問題もある。

新たな診断マーカー・SLAMF6は、札幌医科大学において、これらの課題を解決するため、脳脊髄液中のエクソソーム由来のプロテオーム解析が行われた結果、見出された物質である。この分子は、MOGAD患者の脳脊髄液中のエクソソームで発現が亢進し、MS患者ではその傾向が見られない。さらに、SLAMF6の発現レベルはMOGADに特徴的な髄腔内でのIgG産生(IgG index)と強い正の相関を示す。これによって、SLAMF6はMOGADとMSを、高感度と高特異度で判別できる可能性がある。さらにSLAMF6は、より簡便なELISA法で測定できる可能性があり、今後の診断技術の発展に貢献することが期待される。

よって、本技術は特にMOG抗体の力価が低い症例や髄液中のみで陽性となる症例の診断、臨床研究に有用であり、MOGAD標準診断法として、また既存のMOG抗体測定法を補完する簡便な評価項目として、実用化に向けた確立・研究開発が必要とされている。

Data

- SLAMF6の発現実証結果

左:各患者の脳脊髄液(CSF)から細胞外小胞(EV)を分離しプロテオミクス解析用に溶出し発現量を解析した結果。

右:各患者群におけるCSF内の発現レベルとIgG indexを比較した結果。

Expectations

現段階:SLAMF6によるMOGADのMSとの高感度な鑑別のコンセプト実証が完了。

次段階:①SLAMF6の血液サンプルでのELISAでの診断実証例の蓄積

②臨床サンプルによる、SLAMF6発現による再発計測能実証

上記①②の共同研究、その後の開発に関心を示していただける、パートナー企業を募集しています。先ずは、技術の詳細説明とディスカッションから、スタートさせていただければ幸いです

Patents

出願済(未公開):特願2025-072434(出願日 2025年4月24日)

Applicant

北海道公立大学法人 札幌医科大学

Researchers

札幌医科大学 神経内科学講座 種本真将、岩原直敏、久原真、池上一平、一宮慎吾、足立淳

以下のフォームからお問い合わせください